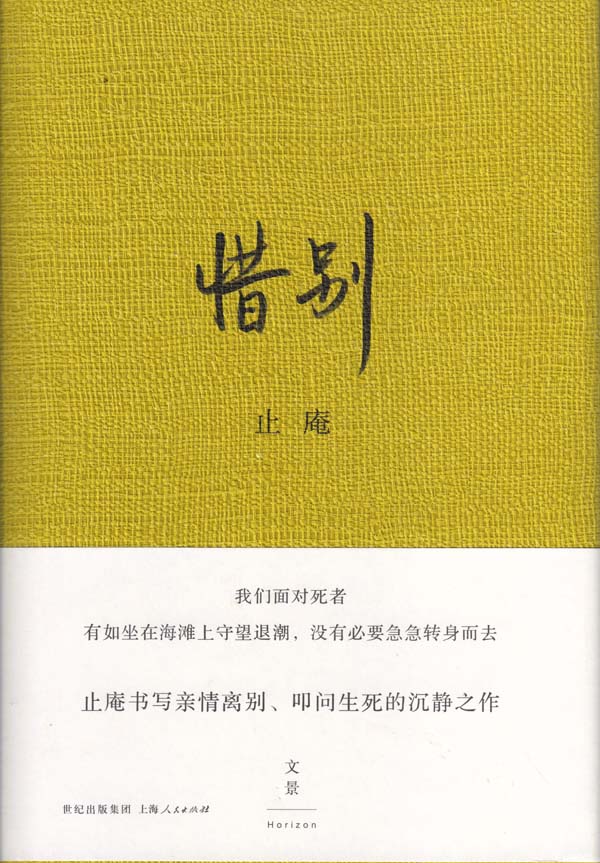

内容简介:

《惜别》是止庵在母亲故世三年后,经历涓滴沉淀,凝练而成的生死体悟。全书共有六部分,以母亲的离去为起点,片断式地向回追溯。母亲生前的日记和书信,与作者的回忆和思考两相交替,形成两种对立却彼此依存的书写状态。母亲留下的手泽,充满亲人相处时的温暖细节:最常做的那道红菜汤,与“我”一起看过的电影,病重时吃下的那枚小布丁……这些事情平凡微小,却感人至深,是生之存在的切实印记。

由此,止庵在众多生死论说中上下求索,呈现出从死看生的独特角度:死是一个人的终局,令故去者成为一种“曾经存在”;死也是众人的终局,令所有生者成为中途正在逝去的“在死者”。作如是观,我们可以获得另外一种眼光,由他及己,重新思索我们每个人都要面对的生死大问。

我们面对死者,有如坐在海滩上守望退潮,没有必要急急转身而去

止庵书写亲情离别、叩问生死的沉静之作

母亲去世的第二天上午,大哥和我回到医院,他去病房办理手续,我在院子里等他。忽然听见不远处两个陌生人在聊天,“今天天气不错。”“是啊,是个晴天。”

我们是在这样的背景下失去亲人,也是在这样的背景下怀念死者。

——书腰文字

一向喜欢止庵的文字,他能够用节制的方式写出汹涌的情感。这是一个人的“惜别”,却会唤起每一个人的“惜别”,这是人生绕不过去的刻骨铭心的经历。

——扬之水

这是我近来很期待的书。我没写过专门的书谈父母,止庵写了。读这本书时,天正在下雨,我读着,就像在别人的大黑伞下避了雨。

——史航

书里面“母亲”的文字与止庵的文字已经融为一体,读来仿佛一起重走一遍,从此岸走到彼岸,又仿佛从彼岸走回此岸。虽有艰难,却没有恐惧,虽有哀思,却坦然沉静。

——陈希米

摘录:

父亲去世给我的真实感觉并不是我送走了他,而是我们一起走了很长的一段路,他送我到一个地方——那也就是他在这世界上的最后时刻——然后他站住了,而我越走越远,渐渐看不见他了。

一个人的死与不死,死期的提前与推后,所导致人生内容的减少与增多,所有后果,最终完全由这个人自己来承担,犹云“活该”是也。天地间之大不公平,恐怕莫逾于此。

死生都是我的“命”,把“命”当成一个整体来接受,对待它的任何一部分就应该是相同的态度。

生死之间,与其说是界线,不如说是隔绝。无论“给予”,还是“接受”都不再可能。

死不仅仅是停止,死是消亡。

形容死亡的成语很多,还以“香消玉殒”最能体现死的本义,尽管它通常只用来比喻美丽女子的辞世。这四个字道尽了曾经如此鲜活、如此宝贵的生命丧失消逝的过程——那么迅速,可又那么漫长。终于不见踪影,无从追寻。

死亡,归根结底,就是一个人从世界上消失,而世界依然存在。是那么简单的一件事。

母亲是个普通的人。不像有的人生前有所建树,或有所创作,他们已经将自己生命的一部分转化为另一种形式,在自己身后至少暂时保存下来;母亲去世了,什么都没有了。我所感到痛惜者正在于此:一个普通人的死,真的就是结束。

母亲曾经存在于这个世界。……每当想起这一点,仿佛觉得有另外一个时空,母亲,我,过去的生活,都在那里。它与现在这个只剩下我自己的时空之间,似乎不是先后的关系,而是平行的关系。当我置身街头,野外,陌生的地方,往往没来由地感觉正面对着那个时空,就像遥远之处有一阵风吹过,或一片云飘过似的。

我不禁心生感慨:中国人历经苦难,花了多少时间尚且没有达到正常人或普通人的生存状态;在此期间,有整整几代人几乎什么愿望都未能满足。我从母亲至死未泯的种种期待——包括出国旅游——中,深深体会到这一点。

现在我读这些文字,感觉母亲出国一看的期望,以及终未成行的失望,是那么黑暗而沉重;这里则仿佛是缝隙之间透出的一点光,是母亲对于期望的去处的一瞥。记得她曾以安徒生笔下的卖火柴的小女孩自喻;那篇童话写道:“谁也不知道,她曾经看到过多么美丽的东西。”

这念头陷我于困惑不解:满足,遗憾,快乐,痛苦,这些感觉仿佛很坚实,又仿佛很脆弱——它们太依附于生了,它们无法超越死。如果人的一生无可避免地要归结为一个“死”字,那么此前所经历或未经历的一切,可能都在这种概括、这种定义里成为细微末节,无关紧要,乃至完全可以忽略不计。当然也可以说,它们因而变得至关重要,就因为有过就是有过,没有过就没有过。

死之确定,可能使生更其确定,也可能使生很不确定。满足或遗憾,快乐或痛苦,也许像大家一贯认定的那样处于人生对立的两极,也许它们根本就是一回事。……我们只能站在“曾经存在”之外去看它;同样,我们无法站在“曾经存在”之外去看它。

母亲去世后,我的表姐和我谈到母亲对我的“无条件的支持”,我就想那是一种大地似的支持,沉默,然而切实。只是我一向把这当成生活的常态了。就像我们每天行走,站立,未必意识到脚下的大地——也许直到有朝一日大地塌陷,我们才能意识到它的存在。

人的记忆其实根本不需要媒介,甚至不需要缘由;只要记忆者存在就行了。所谓遗物,与其说维系着记忆,不如说上面投注了记忆者的情感。如果情感逐渐淡薄乃至消亡,那么遗物也就与寻常东西没有什么区别了。

母亲生活在这样一个年代:要在“大同”中分辨出“小异”,每个人的经历才有价值,才有意义;然而离开“大同”来看“小异”,“小异”也就没有价值,没有意义。

我们会死两次:一次在我们咽气时,第二次是我们的熟人不再提我们的名字了。

我们只有在生之外或生之后,才可以把生安排得理想一点。

现在我总觉得,母亲当初哪怕多活一天也好;但回想起来,母亲活着时,其实我并未真正感到她的一天如何重要,如何值得珍惜,尤其是在她健康的时候。我们总是在一个人离开这个世界之后,才想到应该爱他或更爱他。

如果没有彼岸,那么此岸就是一切,无论生命短暂、长久,都是唯一的机会,这就更能显示出人的一生的意义。不然,如果有彼岸,则此岸仅仅是向着那里过渡的起点而已。没有完结的起始是虚妄的,也是怪诞的,人可能更承受不了。

死的确可以让我们认识生——与死相比,生是可以触及,可以改变,甚至可以补救的……我们可以尽一己之力做点什么,假如我们想到应该如此的话。

(摘编人:彭雪勤)